Der Dionysos-Tempel in Iria bei der Chora

Die Stelle der heutigen Hauptstadt der Insel Naxos, der Chóra, ist schon seit Jahrtausenden besiedelt. Ausgrabungen zeigen, dass hier schon in der Frühen Bronzezeit (Kykladenkultur) eine bedeutende Ansiedlung lag (Ausgrabung Grótta), die auch in der mykenischen Epoche und in der Antike noch dicht besiedelt war. In der archaischen Epoche befand sich hier ebenso wie heute die größte Siedlung der Insel. Von der Bedeutung der Chóra in der archaischen Periode zeugt auch der Apollotempel mit seinem gigantischen Tempeltor. Von antiken Berichten des Geschichtsschreibers Herodot war die Existenz eines zweiten großen Tempels in der Nähe der Chóra bekannt, der Dionysos, dem wichtigsten Gott der Insel, geweiht war und in der Schwemmebene südlich der Chóra in der Nähe eines Byblos genannten Flusses gelegen haben soll.

Die Schwemmebene der Livádia. Im Hintergrund ist das Flughafengelände und die Halbinsel der Stelida zu sehen. Der Tempel von Íria liegt etwas links von der Bildmitte.

Eine spannende Detektivarbeit: Die Suche nach dem Dionysos-Tempel

Über viele Jahrzehnte blieben die Versuche der Archäologen, den Dionysos-Tempel zu orten, ergebnislos. Einen wichtigen Hinweis lieferte schließlich eine kleine byzantinische Kirche, die in der Mitte der Schwemmebene bei der Chóra liegt. Als die Archäologen Ende der Sechziger Jahre die Türstürze der byzantinischen Kirchen der Insel kartierten, um den fehlenden Türsturz des Demeter-Tempels bei Sangrí zu finden, entdeckten sie an dieser Kirche einen antiken Türsturz, der in seinen Maßen jedoch nicht zum Demeter-Tempel passte. Nun wurde man auf den Namen eines Feldes ganz in der Nähe dieser Kirche aufmerksam: Íria. Man vermutete darin eine Abkürzung für „Jyrotychia“, das heißt Umfassungswall (auch die Ortsbezeichnung beim Demeter-Tempel, Jyroula, hat denselben Ursprung). Und tatsächlich: Bei Probebohrungen auf dem Feld stieß man schnell auf die Überreste des Dionysos-Tempels.

Vor dem archäologischen Gelände in Íria ist einer der alten, von einem Maultier betriebenen Schöpfbrunnen der Schwemmebenen restauriert.

Das Gelände ist mit Olivenbäumen und Weinstöcken bebaut.

Auch heute noch gedeiht hier die heilige Pflanze des Dionysos, der Weinstock.

Die Überreste der Tempelanlage

Von 1986 bis 1991 wurde das Tempel-Areal von griechischen und deutschen Archäologen (von der Technischen Universität München) ausgegraben. Es gab keine stehenden Überreste, sondern nur ein Gewirr aus Säulenbasen und Wandfundamenten. Dieses konnten die Archäologen als die Überreste von vier in wenigen Dezimetern Abstand übereinander liegenden Tempelbauten (und einer christlichen Kirche, in die der Tempel um 500 n. Chr. verwandelt worden war) interpretieren. Mithilfe einer ganzen Reihe von Bauteilen, die bei Kirchenbauten der Umgebung verwendet worden waren, konnte die Architektur der einzelnen Tempel bis auf wenige Details rekonstruiert werden.

Von den Tempelgebäuden waren nur die Fundamente, keine stehenden Reste erhalten.

Neben der Tempelanlage liegen diese Überreste eines „Speisesaales“, in dem vermutlich die kultischen Festmähler eingenommen wurden.

Schon seit der mykenischen Epoche (um 1.300 v. Chr.) war dasselbe Areal als Heiligtum genutzt worden: Bei den Ausgrabungen fand man in der untersten Schicht gemeinsam mit mykenischen Tonscherben eine große, sorgfältig gearbeitete Marmorschale mit einer Zulaufrinne und einer großen Gneisplatte daneben, die sich bei den Überschwemmungen des nahegelegenen Flusses (des Byblos der Antike) mit fruchtbarer Erde füllte. Die sukzessive darüber liegenden Tempel konnten ebenfalls zeitlich eingeordnet werden: Der erste Tempel wurde in der mittleren geometrischen Zeit errichtet, der nächste in der späten geometrischen; darüber folgt ein früh-archaischer und schließlich ein archaischer Tempelbau. Letzterer wurde bis in das 5. Jhd. nach Chr. genutzt; danach wurde er in eine Kirche (Ágios Geórgios) umgewandelt.

Hier lagen die vier aufeinander folgenden Tempel dicht übereinander. Heute sind einige Säulenreste wieder aufgestellt worden.

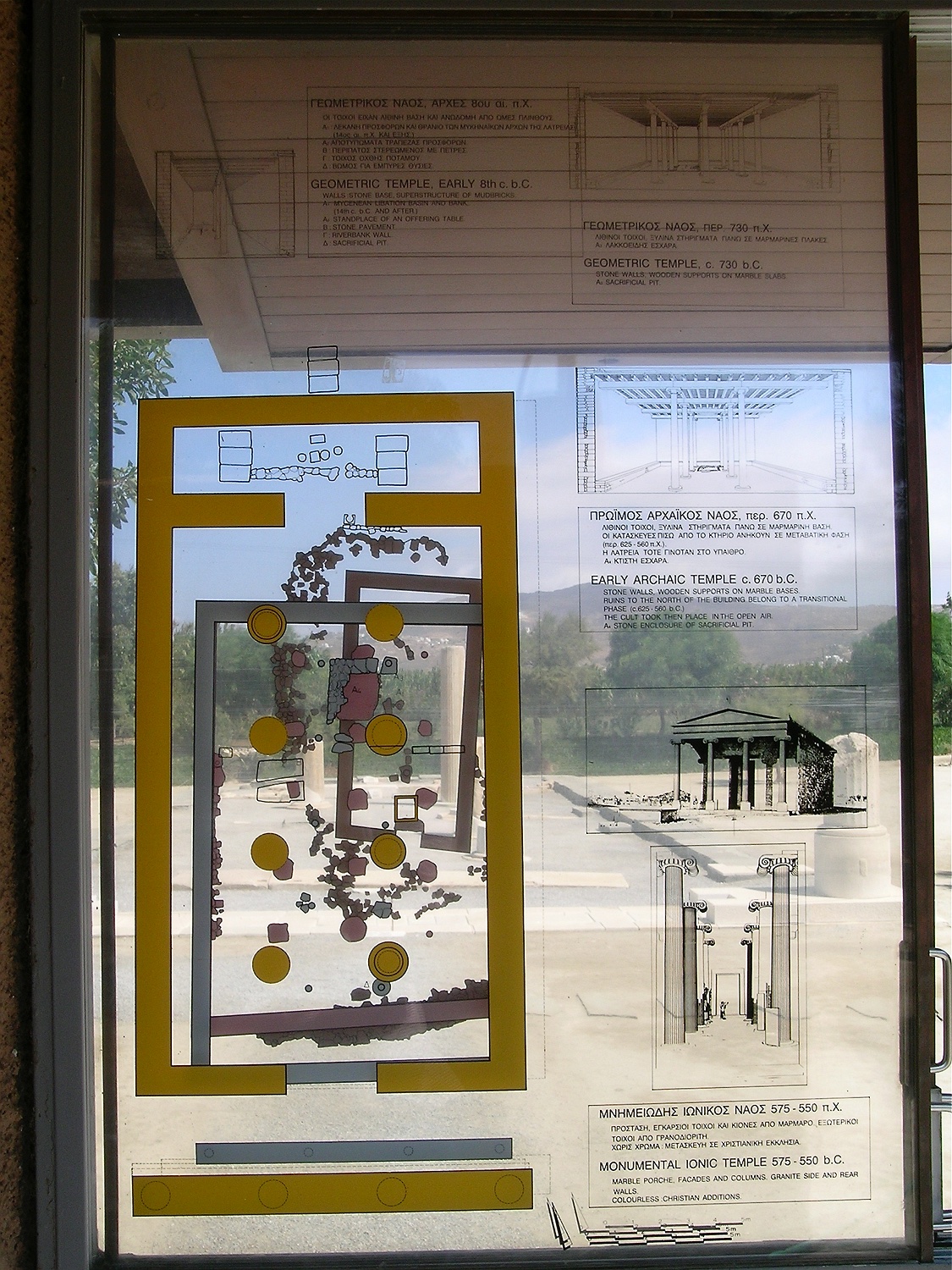

Die Tafel zeigt Lage und Grundriss der vier Tempel (der erste, kleine in braun dargestellt, die folgenden zwei in braunrot und grau und schließlich der letzte, größte in gelblich).

Der erste geometrische Tempel

Der erste der Tempel stammt vom Beginn des 8. Jahrhunderts vor Christus aus der geometrischen Epoche. Die geometrische Epoche, die nach der nicht-figürlichen Verzierung der Töpferwaren bezeichnet wird, umfasst etwa das 11. bis 8. Jahrhundert v. Chr. Der erste Tempel war ein einfaches Gebäude von 5 x 10 Metern Größe mit nur annähernd rechteckigem Grundriss. Die Wände waren aus in der direkten Umgebung gesammelten, fast unbehauenen Feldsteinen und teilweise aus Lehmziegeln errichtet. Der Fußboden bestand aus Schwemmerde des Flusses, der in direkter Nähe vorbeifloss. Das flache Erddach wurde von drei Holzstützen in der Mitte des Hauses getragen. Eine große Gneisplatte bildete die Türschwelle. Das Gebäude war nach Süden, zum Fluss hin, orientiert. An der linken Wand fand man zwei Abdrücke von einem hölzernen oder tönernen Tisch, vermutlich dem Opfertisch. Außen war der Tempel von einer ovalen niedrigen Steinmauer umgeben. Das Ufer des 15 Meter breiten Flusses war befestigt; hier fand sich eine Opferstelle mit vielen verbrannten Knochen. Ebenso wie die nachfolgenden Tempel wurde dieser erste, einfache Bau bei einer Überschwemmung des Flusses zerstört.

Der spät-geometrische Tempel

Wenige Dezimeter über den Überresten des ersten Tempels wurde um 730 v. Chr. der zweite, etwa viermal so große und wesentlich aufwändigere Bau errichtet. Dieser bestand aus einem vierschiffigen Saal mit drei Reihen von 5 Holzsäulen, die die Sattelhölzer trugen, auf denen das flache Erddach auflag. Die Wände waren aus grob behauenen Granitblöcken aus der näheren Umgebung gefertigt; nur die Säulenbasen bestanden aus Marmor. Innen zog sich eine steinerne Sitzbank die Wände entlang. Die Stelle des alten Opfertisches war beibehalten worden, lag aber nun durch die Vergrößerung des Baus in der Mitte des Tempels: Sie wurde offenbar als wesentlich betrachtet. Hier stand jetzt ein Opferherd, an dem die Brandopfer im Gebäude vollzogen wurden; die Asche wurde im Tempel verstreut.

Der früh-archaische Tempel

Schon um 670 v. Chr., 60 Jahre später, wurde dieser Tempel, vermutlich wiederum nach einer zerstörerischen Überschwemmung, durch einen neuen, größeren Bau ersetzt. Die West- und Nordmauer des alten Tempels wurden beim Neubau beibehalten. Der Tempel wurde nun als dreischiffiger Bau errichtet; vermutlich, weil sich die mittlere, die Saalmitte besetzende Säulenreihe als unpraktisch erwiesen hatte. Die Säulen standen in größerem Abstand (3 m), und besaßen vielleicht schon ein schmückendes Volutenkapitell, das die querverlaufenden Sattelhölzer trug. Die Säule selbst bestand aber noch aus Holz. Der Opferherd wurde mit einem breiten Steinrahmen versehen. Vor dem Eingang im Süden trugen vier Säulen einen Vorbau. Der Fluss verlief nun nördlich des Tempelgeländes.

Der archaische Tempel

Um 580 v. Chr. wurde der vierte und letzte Tempel errichtet, der jedoch innen nie ganz vollendet wurde. Wenige Jahre zuvor hatten die Naxioten auf Delos nicht nur die neun Meter hohe, freistehende Statue des Apollon aufgerichtet, sondern auch einen wegweisenden Marmortempel gebaut. Nach der Zerstörung des dritten Tempels in Íria durch eine Überschwemmung wollten die Naxier hier nun einen monumentalen Tempel errichten, der alles bisher auf den Kykladen existierende in seiner Größe übertreffen sollte. Wahrscheinlich sollte der Kouros von Apóllonas hier im Tempel von Íria stehen; die für das Gebäude verwendeten Marmore stammten jedoch aus den näher gelegenen Steinbrüchen bei Mélanes. Die Lage des Tempels ähnelt der anderer bedeutender Heiligtümer (z.B. Samos, Ephesos): In einer fruchtbaren Schwemmebene in etwa einer halben Stunde Fußweg von der Pólis, die damals an derselben Stelle lag wie heute (in der Chóra). Es gab sicher eine Prozessionsstraße von der Chóra zu diesem Hauptheiligtum der Insel. Die reicheren Bürger von Naxos hatten eine große Anzahl von Stelen mit Weihe-Inschriften in der Umgebung des Tempels aufgestellt, von denen einige Bruchstücke erhalten sind.

Hier sieht man die Fundamente und einige Säulenreste des archaischen Tempels.

Im Großen und Ganzen wurde beim vierten Tempelbau die alte Form beibehalten, d.h. die Lage und Ausrichtung des Tempels und der dreischiffige Bau mit je 4 Säulen, allerdings wurde dieser durch einen Anbau im Norden auf 13 x 24 Meter vergrößert. Die Wände bestanden aus sorgfältig behauenen Granitquadern und waren verputzt. Säulen, Türrahmen und Dachgebälk waren aus Marmor angefertigt. Der freistehende Vorbau vor dem Tempel wurde von 4 weiteren Säulen getragen. Diese waren 80 cm dick, erstaunliche 8 Meter hoch und trugen ein schmückendes Volutenkapitell, das stark dem der naxischen Sphinx-Säule in Delfi ähnelte. Die Säulen waren auf unterschiedliche Weise kannelliert (längsgerillt), wobei diese Kannellierung teilweise unfertig blieb. Der Tempel gilt als ältester ionischer Tempel dieser Form (mit Vorbau), der in allen Teilen abgesehen von den Wänden rein aus Marmor gebaut war (Säulen, Eingang und Dachkonstruktion).

nachgebildete Säule des archaischen Tempels mit Volutenkapitell

Der Tempel von der anderen Seite. Die Säulen waren ursprünglich 8 Meter hoch.

Das Marmordach

Die wichtigste Neuerung beim vierten Tempel war die Dachkonstruktion. Das übliche Flachdach wurde durch ein leicht geneigtes Giebeldach ersetzt. Dabei waren alle Bauteile aus Marmor gefertigt, und auch die Konstruktionsweise war entsprechend diesem Material entwickelt („Inselionische Ordnung“) und nicht von einer Holzkonstruktion abgeleitet, wie bei den meisten dorischen oder ionischen Tempeln Griechenlands. Die Dachziegel waren aus nur drei Zentimeter dicken Marmorplatten gefertigt und von unten sichtbar. Auf diese Weise wurde der Tempel mit dem durch die Marmorplatten durchscheinenden Licht beleuchtet, was wunderbar ausgesehen haben muss. Der Erfinder der marmornen Dachziegel und des entsprechenden Dachstuhls war der Überlieferung gemäß der Naxier Byzes.

Der Inselionische Baustil

Der „Inselionische Baustil“ unterscheidet sich vom ionischen und dorischen Baustil in mehrern Punkten: Die Wände bestehen außen aus großen und innen aus kleinen Steinen, die Türrahmen sind aus vier großen Steinen konstruiert (wie bei der Portára), das schräge Giebeldach besitzt keine waagerechte Zwischendecke sondern ist von unten sichtbar, und die das Dach tragenden waagerechten Marmorbalken stehen nicht bis nach außen vor wie bei aus einer Holzkonstruktion entwickelten Bauweisen, sondern liegen nur innen auf den Wänden auf; auf der Außenseite füllen aufrecht stehende Steinplatten den freibleibenden Platz. Diese Steinplatten ziehen sich als Fries um den ganzen Tempel herum. Beim Demeter-Tempel sind die Steinplatten des Frieses unverziert, aber bei späteren Tempeln im selben Stil wurden sie oft mit aufwändigen Skulpturen geschmückt. Die „Inselionische Ordnung“ wurde auf Naxos entwickelt und zuerst im Oikos und in der Säulenhalle der Naxier auf Delos verwendet; auch der Apollo-Tempel auf Naxos und der archaische Dionysos-Tempel waren in derselben Bauweise errichtet. Gänzlich bekannt ist die Dachkonstruktion bis in das letzte Detail beim Demeter-Tempel bei Sangrí, der vollständig rekonstruiert werden konnte. Später wurden auch auf anderen Inseln Tempel nach derselben Bauweise errichtet, so mehrere Tempel auf Paros und die kykladischen Schatzhäuser in Delphi (insbesondere das von Siphnos; allerdings sind hier die Dachkonstruktionen nicht erhalten). Nach der Gründung des Attischen Seebundes im 5. Jhd. v. Chr. übernahm Athen die Inselionische Ordnung und baute auf dieselbe Weise (mit Marmordach und -ziegeln), in vollendetem Stil, den Nike-Tempel, das Erechtheion und die Osthalle der Propyläen auf der Akropolis. Die Tatsache, dass dieser wichtige Baustil von Naxos übernommen wurde, verdeutlicht die Bedeutung, die die Insel in der kulturellen Entwicklung der archaischen Epoche hatte.

Die politischen Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts

Um 538 v. Chr. wurde die Aristokratie auf der Insel Naxos vom Adeligen Lygdamis vertrieben, der die Macht als Alleinherrscher („Tyrann“) übernahm. Unter Lygdamis wurden die Steinbrüche der Insel verstaatlicht und Bauten, die durch private Stiftungen unternommen wurden, gestoppt – das ist vermutlich der Grund, dass der Dionysos-Tempel in Iria nicht ganz fertiggestellt wurde (die Kannellierung der Säulen im Innenraum blieb unvollendet). Kurz nach der Machtübernahme von Lygdamis wurde mit dem Bau des Apollo-Tempels in der Chóra sowie auch des kleineren Demeter-Tempels bei Sangrí begonnen. Etwa zu dieser Zeit verlor Naxos seine Vorherrschaft auf Delos an Athen – vermutlich wollte Lygdamis mit dem Bau dieses neuen, repräsentativen Tempel seine Stärke und den Reichtum der Insel demonstrieren. Lygdamis konnte sich nur bis 524 v. Chr. an der Macht halten, als er von den Spartiaten abgesetzt wurde, die auf einem Kriegszug gegen den Tyrannen Polykrates von Samos bei Naxos vorbeikamen. Nun übernahmen die Aristokraten wieder die Regierung auf der Insel. Etwa dreißig Jahre später (490 v. Chr., Beginn der klassischen Epoche) wurde die Insel durch die Perser eingenommen. Nach der Niederlage der Perser bei Marathon sowie zehn Jahre später bei Salamis trat Naxos dem Attisch-Delischen Seebund unter Athener Vorherrschaft bei. Mit diesen Ereignissen verlor die Insel an politischer und kultureller Bedeutung.

Der Dionysos-Tempel in späteren Jahrhunderten

Der Dionysos-Tempel von Íria wurde über viele Jahrhunderte genutzt. Um 150 v. Chr. wurde Griechenland nach langen kriegerischen Auseinandersetzungen von den Römern eingenommen und die römische Epoche begann auch für Naxos. Um 40 v. Chr. herrschte der römische Feldherr und Politiker Marcus Antonius über die Ostprovinzen, der sich als „Neuer Dionysos“ verehren ließ und dafür die alte Kultstätte in Iria benutzte. Es wurde ein Bruchstück eines Steines gefunden, der als Basis einer Statue des Antonius diente und auf dem eine alte Inschrift ausgelöscht und der Name des Antonius eingeritzt worden ist. Auch der Torso der Statue selbst ist erhalten (im Museum in Naxos zu sehen).

Im 5. Jhd. n. Chr. wurde der Dionysos-Tempel in eine christliche Kirche verwandelt (dem Heiligen Georg geweiht), die zunächst als dreischiffige Basilika direkt im Tempel eingerichtet wurde. Nach einer erneuten Zerstörung im 8. Jhd. durch eine Überschwemmung wurde die Kirche in geringer Entfernung wieder aufgebaut (unter Verwendung des Türsturzes und anderer Bauteile). Das ehemalige Tempelgelände wurde von den folgenden Überschwemmungen mit einer mehrere Meter dicken Erdschicht verschüttet. Die letzte Überschwemmung erfolgte im Jahr 2004 nach der Errichtung des archäologischen Parks.

weiter: Die Portara und der Apollon-Tempel in der Chora

zurück: Tempel und Heiligtümer

siehe auch:

- Die Geschichte der Insel Naxos

- Die archaische Epoche

- Die Sehenswürdigkeiten von Naxos

- Der Demeter-Tempel

- Der Kouros von Apollonas

- Der antike Steinbruch bei Apollonas

- Das Heiligtum bei Flerio

- Delos

- Delfi

- Dionysos und die Insel Naxos

- Karneval auf Naxos – das Fest des Dionysos

- Karneval in Apiranthos: die Koudounati

zum Weiterlesen: Der Dionysos-Tempel in Iria bei Wikipedia

verwendete Literatur:

- Kunst und Kultur der Kykladen, Teil I: Neolithikum und Bronzezeit und Teil II: Geometrische und Archaische Zeit; Werner Ekschmitt; Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein 1986

- Die Inselionische Ordnung, Gottfried Gruben; in: Les Grands Ateliers d’Architecture dans le Monde Egéen du VIe s. av. J.C., Koll. Istanbul 1993

- Die Entwicklung der Marmorarchitektur auf Naxos und das neuentdeckte Dionysos-Heiligtum in Iria, Gottfried Gruben; Nürnberger Blätter zur Archäologie, 1991-’92

Die Kommentare sind geschlossen.